企業と顧客との関係性を中長期的な視点で測ることができる指標として「LTV」(ライフタイムバリュー)が注目を集めています。LTVを最大化するためには、LTVを構成する要素を分解し、一つひとつ改善していくことが必要です。そのためには、ブランド価値を高めて顧客をファン化させるなど、さまざまな方法があります。この記事ではLTVの重要性と具体的な計算方法、LTVが注目される背景、LTVを高める方法などについて詳しく解説していきます。

弊社が提供している マーケティングツール『b→dash』 は、LTVを向上させるために欠かせない”MA”や”BI”といった機能はもちろん、データ活用に必要なその他機能をAll in Oneで搭載しているツールとなっています。

1. LTV(ライフタイムバリュー:顧客生涯価値)とは?

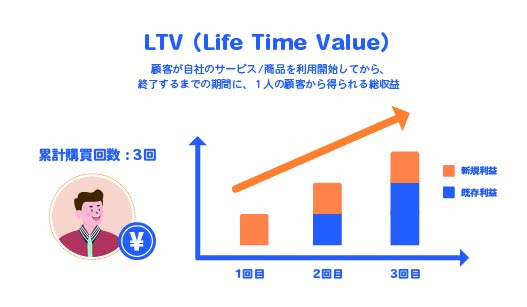

LTVとは「顧客生涯価値(Life Time Value)」の略称で、顧客が自社のサービス/商品を利用開始してから、終了するまでの期間で顧客1人(または1社)が、自社にもたらしてくれる利益の総額を意味します。

ECサイトを運営している企業を例にLTVを説明すると、ある会員が過去に3回商品を購入したことがあり、それぞれの購入金額が5,000円、10,000円、8,000円であった場合は、その会員のLTVは23,000円という計算になります。

LTVを向上するためには「購入単価」「購入頻度」「契約(購買)期間」といった既存の顧客に対する対策を実施することが多くなるため、既存顧客との関係性や満足度を向上したい場合によくLTVが用いられます。

期間内で、顧客がサービス/商品を利用することで、LTVが向上するため、顧客との満足度や関係性を図る指標に適しています。

LTVを計測することのメリット

LTVを算出することで、短期的ではなく長期的に見た時の利益を測ることが出来ます。また、商品開発や新規顧客獲得、既存顧客維持などにかかるコストをどの程度まで投資することができるかを明確にすることも可能になります。

例えば、とあるアパレル企業の1顧客あたりのLTVが5万円だったとします。そうすると、当たり前ですが、1人の顧客を獲得、および維持するために5万円以上のコストを透過してしまうと、ROIがあわず赤字になってしまいます。このように、LTVを算出することで、どこまでコストを投下していいかを可視化することが可能になります。

2. LTVの計算方法

ここでは、LTVの計算方法について紹介します。

LTVの算出方法にはいくつかの種類があり、会社の規模や業態によってマッチする計算式があるため、自社に合うものを選択するのがお勧めです。

・LTV = 顧客の平均購入単価 × 平均購入回数

・LTV = 顧客の平均購入単価 × 粗利率 ÷ 解約率

・LTV = 顧客の平均購入単価 × 購入頻度 × 平均契約期間

・LTV = 顧客の年間取引総額 × 粗利率 × 顧客の平均継続年数

・LTV = 平均顧客単価 × 収益率 × 購買頻度 × 継続期間

-(新規顧客獲得コスト + 既存顧客維持コスト)

LTVの計算方法として代表的なものは、購入単価と購入頻度(期間)を用いた「LTV = 顧客の平均購入単価 × 平均購入回数」が代表的です。そのほかにも、解約率を含めた「LTV = 顧客の平均購入単価 × 粗利率 ÷ 解約率」や、顧客獲得や維持に必要なコストを考慮し「平均顧客単価 × 収益率 × 購買頻度 × 継続期間-(新規顧客獲得コスト + 既存顧客維持コスト)」などの式も利用されます。これらの式を用いてLTVを算出できれば、顧客一人当たりの獲得のために使える金額も算出することが可能です。

以下では「メーカーや小売などのリピート商材」と「SaaS/サブスク型商材」の2つのケースについて、基本的なLTVの計算方法を紹介していきます。

2-1. 例① メーカーや小売のリピート商材の場合

メーカーや小売業のリピート商材のLTVは「LTV = 顧客の平均購入単価 × 購入頻度(年) × 平均契約期間(年)」という計算式で算出できます。購入頻度と契約期間は1年単位で計算するため、3カ月で使い切るサプリメントをオンラインショップで販売している場合、1年間使うものと仮定し、購入頻度は4回になります。契約期間の平均が2年、サプリメントの単価が5,000円だった場合、「LTV = 5,000円 × 4回 × 2年」でLTVは4万円になります。この商品を販売するにあたり、単価は5,000円であっても、その顧客にリピーターになってもらうことができれば、4万円の売り上げが期待できるということになります。

2-2. 例② SaaS/サブスク型商材の場合

SaaS(サブスクリプションビジネス)のLTVは、「LTV = ARPU(ユーザー平均単価) ÷ チャーンレート(解約率)」という計算式で算出できます。サブスク型の商材は定額制で販売するため、一定期間の利益を見込むことができますが、解約される可能性もあるのが特徴です。そのため、メーカーや小売のリピート商材のLTVと異なり、「解約率」を考えて算出しなければなりません。解約率によってLTVが大きく変わるため、正確な値を用いる必要があります。

3. LTVが注目され始めた背景

ここではLTVが注目された背景を紹介していきます。

3-1. 新規顧客の獲得が困難になった

LTVが注目されるようになった背景には、人口減少や競合企業の増加に伴って、新規顧客の獲得が困難になったことが一因として挙げられます。また、CRMと呼ばれる概念/ツールの登場によって、顧客情報を管理、分析してアプローチし、収益に繋げる取り組みを強化する企業が増えました。この、CRM導入におけるROIを測る指標の一つがLTVということも注目されている理由の一つです。

3-2. サブスクリプションなどの消費者の購買行動が多様化

近年ではサブスクリプションなどの消費者の購買行動が多様化し、こだわりを持って自分の好みに合うものを購入する人が増えたことも背景としてあげられます。

3-3. One to Oneマーケティングの主流化

消費者の購買行動が多様化したことで、企業は消費者の嗜好に合わせた商品、サービス開発を行うようになり、不特定多数に向けたマスマーケティングからOne to Oneマーケティングへとプロモーションの手法も変化させています。その結果、ブランドや商品に愛着を抱いてくれる顧客を重視する経営方法へと転換し、LTVを重視する企業が増えたと考えられます。

下記にて、LTV向上を実現させた施策や分析を詳しくご紹介しておりますので、是非合わせてご一読ください。

4. LTVの重要性

LTVの重要性を説明するうえで、マーケティング領域で浸透している2つの法則を紹介します。

4-1. 法則① 1:5の法則

売り上げを伸ばすためには、いかに新規顧客を多く獲得するかが重要だと思われがちですが、それと同様に既存顧客からいかに収益を上げるか、という観点は非常に重要です。「初めての来店者」「初めての購入者」を対象にクーポンやプレゼントを用意するなどして、新規顧客獲得に重点を置いている企業は多いと思います。しかし、マーケティングの世界においては、新規顧客を獲得して売上を上げるコストは、既存顧客を維持して売り上げるコストの5倍かかると言われています。これは、「1:5の法則」と呼ばれています。新規顧客の獲得にはコスト、労力、時間がかかるだけでなく、苦労して獲得した顧客も定期的に商品を購入してくれる顧客になってくれるとは限りません。もちろん、既存顧客数が少なければ新規顧客を獲得する必要があるので、新規顧客獲得と既存顧客育成のバランスがとても重要になってきます。

4-2. 法則② 5:25の法則

既存顧客維持の重要性が分かるもう一つの考え方に「5:25の法則」があります。5%の(既存)顧客離れを改善すると、25%以上利益が改善するということを意味しており、既存顧客を維持するために労力を割くことの大切さが分かります。

すでに、商品やサービスを複数回購入している既存顧客は、ブランドや商品、サービスに対して愛着を抱いていると考えられ、イチからブランドについて知ってもらう必要はありません。新商品発売やキャンペーンのタイミングなどでお知らせをしたり、過去の購買商品を元におすすめ商品をレコメンドしたりすることで、購買行動に移ってくれる可能性が高く、必然的に購入頻度が高くなります。また、既存顧客の中でもロイヤルカスタマーと呼ばれる層は、商品やサービスを知人にオススメすることも多く、新規顧客を連れてきてくれる可能性も高くなります。

経営の安定や成長には長期にわたる視点が不可欠です。経営においてLTVを重要指標に据えることにより、商品の開発や顧客獲得にかかるコストとの関係性も明確になり、どの分野にどれぐらいの投資をするべきなのかも明確になります。

弊社が提供している マーケティングツール『b→dash』 は、LTVを向上させるために欠かせないMAやBIといった機能はもちろん、データ活用に必要なその他機能をAll in Oneで搭載しているツールとなっています。

5. LTVの目安

LTV単体では業界や商材、サービスごとに大きく変わってしまうため、明確な基準として利用することは難しいです。そのため、LTVは単体で比較するのではなく、LTV ÷ CACで算出されるユニットエコノミクスと呼ばれる指標を用いて比較されることが多くあります。

5-1. CACとは?

ユニットエコノミクスを理解する前にまず知っておきたいのがCACです。CACとは、カスタマーアクイジションコスト(Customer Acquisition Cost)の略で、新たな顧客を1人獲得するために費やしたコストのことです。また、CACは以下の計算式で計算することができます。

CACの計算式

CAC = 新規顧客獲得に関するコストの合計 ÷ 新規顧客獲得数

コストには広告コストだけでなく、顧客獲得に関わったマーケティングやセールスの人件費を含む場合もあります。

そして「ユニットエコノミクス」とは、サブスクリプションモデルの健全性を測るための指標のことを指します。近年増加している、SaaSのような継続的に商品を利用することで売り上げを立てるサブスクリプションモデルでは、提供する商品やサービスに対しての売り上げを短期的に評価することができません。そのため、このような指標を用いて健全性を評価するのです。

5-2. ユニットエコノミクスの計算方法

ユニットエコノミクスは以下の計算式で計算することができます。

ユニットエコノミクスの計算式

ユニットエコノミクス = LTV ÷ CAC

また、一般的にサブスクリプションモデルではユニットエコノミクスの健全性として「3以上」が目安と言われています。

例えば、LTVが”150万円”、”CACが”50万円”の場合、ユニットエコノミクスは「3」となります。つまり「50万円のコストを使って150万円の利益をあげた」ため「コストの3倍の収益を生み出している」ということになります。もしこの数値が1を下回った場合、かけたコストより収益が下回るため赤字となります。そのためLTVまたはCACの改善が必要になります。

逆にユニットエコノミクスが「10」や「20」であれば費用対効果が高く、完全に黒字であるため一見良さそうに思えます。しかし別の考え方として、もっとコストをかけていれば、現在よりも多くの顧客を獲得でき、より高い売り上げをあげていたかもしれません。これはサブスクリプションモデルの成長のためには新規利用者を増加させていく必要があるためです。つまりユニットエコノミクスが高すぎる場合は、営業やマーケティングにかけるコストの最適化ができておらず「機会損失している」とも捉えることができるのです。

LTVは業種や業態によって異なり、一概に目安を提示することが難しい数値ですが、このような指標を用いて目指すべき数値目標を決定するべきです。

5-3. ARPU・ARPAとは?

ARPU(Average Revenue Per User)は、1ユーザーあたりの平均売上金額を示す指標です。ARPUは以下の計算式で計算することができます。

ARPUの計算式

合計売上高÷ユーザー数

また、ARPA(Average Revenue Per Account)は、1アカウントあたりの平均売上金額を示す指標です。

ARPAは、1アカウントで複数のデバイスを利用したり、1アカウントを複数ユーザーが利用したりするケースを考慮した指標です。ARPAは以下の計算式で計算することができます。

ARPAの計算式

合計売上高÷アカウント数

特に、1人で複数デバイスを契約することの多い通信事業や、ユーザー数ではなくアカウント数で課金する形のSaaSビジネスでは、ARPAの考え方を採用したほうがより正確な数値を把握できると考えられています。

5-4. MQL・SQLとは?

MQL(Marketing Qualified Lead)は、マーケティング活動によって創出された見込み顧客のことを指します。

マーケティング活動では、メルマガ、Webサイト、イベントなどを通してリードを取得しますが、その中でもよりナーチャリングされた見込みの高い層を、MQLと定義することが多いです。

また、SQL(Sales Qualified Lead)とは、営業活動によって作られた見込み顧客のことを指します。

SQLは、製品、サービスに対する購買意欲やニーズが顕在化している層であるため、インサイドセールスや営業担当は、この層に対してアプローチをしていきます。

どの顧客をMQLやSQLとして定義するのかの判断基準は、企業によってそれぞれ異なりますが、過去の実績を踏まえた適切な定義設定が重要です。

このMQL、SQLを正しく定義し適切に追っていくことで、見込み顧客との関係性構築、ひいてはLTVの向上を、効率的に行っていくことが出来るでしょう。

5-5.チャーンレート・リテンションレートとは?

チャーンレートとは、解約率のことです。

例えば、サブスクリプション型のサービスや、定期購入を促すようなモデルの販売事業では、より長く継続的に利用してもらうことで収益が向上しますが、そのためには、このチャーンレートを下げることが重要となります。

また、リテンションレートは、継続率のことで、チャーンレート(解約率)と反対の指標になるので、数値を上げることで収益が向上します。

長く利用を促すサービスでは、このチャーンレートやリテンションレートも、LTVを向上させるために必ず確認すべき指標と言えるでしょう。

6. LTVを高める方法

LTVを高めるためには、LTV算出の計算式に必要な「購入単価」「購入頻度」「契約(購買)期間」のそれぞれを改善することが大切です。具体的な方法について説明していきます。

6-1. 方針① 購入単価を上げる

顧客の購入単価を上げる1つ目の方法は、商品やサービスの値上げをすることです。しかし、顧客が納得できないような値上げをしてしまったり、「金額の安さ」を決め手に購入している顧客が多い場合は、競合他社の商品に流れてしまう可能性があるため、十分検討してから意思決定するべきです。商品の値上げ以外にも購入単価を上げる方法はあります。

2つ目はアップセルの促進です。現在利用している商品やサービスを上位モデルに移行してもらったり、オプションをつけてもらう方法で、SaaSのプロダクトであれば、新しい機能を追加してもらったり、定期購入の化粧品であれば、より単価の高い商品に切り替えてもらうことが挙げられます。新モデルや新バージョン、新機能等が発表されたタイミングや、契約更新のタイミング、利用開始から数ヶ月経ったタイミングなどにおすすめすると良いでしょう。

3つ目はクロスセルの促進です。現在使用している商品に関連する商品やサービスを合わせて購入してもらうことで、購入単価を上げます。アパレルであれば、シャツを購入した顧客に対して、そのシャツに合うパンツやジャケットをおすすめするといったことが挙げられます。アップセル同様、押し付けにならないように注意する点がポイントです。

6-2. 方針② 購入頻度を高める

購入頻度を高めるには、顧客に商品やサービスを定期的に思い出してもらわなければなりません。買い替えのタイミングでDMやEメールを送ったり、新商品発売のタイミングでSNSを使ってPRしたり、さまざまな手段で目に触れるようにしましょう。特に、買い替えや追加購入の目安が分かる商品やサービスは、その機会を逃さないようにきめ細やかな対応をすることが効果的です。

6-3. 方針③ 契約期間/購買期間を伸ばす

LTVを高めるためには契約期間を延ばしたり、引き続き購入してもらったりすることが大切です。特に、契約が満了になるタイミングは顧客が契約を見直すときなので、引き続き契約を続けることで顧客にとって利益があると感じてもらえるような訴えかけが必要でしょう。契約している商品やサービスの活用方法を記したメールマガジンを時期に合わせて配信することも有効です。また、契約が満了になる前に、次のステップに進めるような商品、サービスへの誘導を行うのもよいでしょう。万が一、解約に至った場合は、「なぜ解約したのか」や「どのようなサービスがあれば契約を続けたか」をアンケート調査し、次のプロモーションに生かしていきましょう。

6-4. 方針④ 顧客ロイヤリティを高める

ロイヤリティが高い顧客は、製品やサービスを積極的に購入するだけでなく、知人に製品やサービスを勧め、新規顧客の獲得に協力してくれる場合もあるため非常に重要な存在です。顧客ロイヤリティを高める代表的な手法は、下記の2つがあります。

1つ目は特典の提供です。ポイントプログラムの提供や、会員ステージに応じたサービスの付与など、既存顧客だからこその特典を提供します。

2つ目は商品などの情報発信です。既存顧客と良好な関係を維持するために新商品や購入商品の情報を記載したメルマガ配信やイベントへの招待等の情報提供を行い、定期的かつ継続的なフォローを行います。そうすることで自社に対して信頼や愛着を持ってもらうことが可能です。

LTVを高めるための方法をより具体的に知りたい方は、以下にて実際の事例を元に解説していますので是非ご参考にしてください。

7. LTVを最大化する具体的なアイデア

ここまでLTVを高める方法について記載しましたが、ここからは、LTVを最大化するための具体的な方法についてご紹介していきます。

7-1. 単価の引き上げ

LTVを上げるためにまず最初に出来ることは、商品単価の引き上げです。

値上げにより離れてしまう顧客が一定発生する可能性もあるので、値上げの程度の調整や、顧客離れをさせないブランド力などとのバランスが重要となります。

7-2. 原価の抑制

商品単価の向上と同様に、原価を抑制することも、結果的にLTVを上げることに繋がります。

原料や部品を調達する際には、複数メーカーに打診を行って価格競争を行わせるなどして、より低い原価を実現できるようにしていくケースも多々あります。

7-3. クロスセルの促進

商品を販売する際、単品での販売ではなく、複数の商品をセットで販売することをクロスセルと呼びます。

顧客の商品購入時に、同時購入されやすい傾向にある商品を一緒に提案することで、一商品の購入に留まらず、顧客1人あたりの単価を上げていくことができます。

例えば、飲食店での注文時や、ECサイトでの購入時に「こちらの商品もいかがですか?」と、別の商品も一緒に購入するよう促されるケースがあるかと思いますが、それがいわゆるクロスセルにあたります。

7-4. レコメンドの実施

顧客が閲覧した商品や、カゴに入れた商品、過去購入した商品に類似した商品を顧客におすすめとして提示することで、顧客の購入を促す施策です。

例えば、Webサイト回遊時や、メールマガジン配信時などに、それぞれの顧客の趣向に合わせた商品やサービスを、おすすめとして表示させることで、次回の商品購入に繋げることができ、LTVの向上を狙うことができます。

7-5. リマインドメールの配信

カゴに商品を入れたまま時間が経った際や、一度購入した商品の買い替え時期を迎えた際などに、リマインドメールを配信して購入を促す施策も、効果的です。

カゴに入れても購入に至らなかったり、一度購入しても買い替えの時期に他社商品を選んでしまうケースは多々あるため、顧客が検討するタイミングに合わせて、適切にリマインドを行っていくことが重要です。

7-6. 定期的なメールマガジンの配信

LTVを向上させるためには、顧客と関係性を構築し、長く利用してもらうことが重要です。

そのため、顧客の購入タイミング以外にも、定期的にメールマガジンを配信するなど、断続的に接点を持ち続ける必要があります。

商品の購入を直接的に促す内容だけではなく、顧客にとって役立つ情報なども配信していくことで、長くファンになってもらうことができるでしょう。

8. LTVを高めるうえでの注意点

LTVを向上させることは、経営の安定や成長にも欠かせない要素といえるでしょう。しかし、LTVを向上させるにあたって、注意点もあります。

まず、すべての業種でLTVの最大化が有効というわけではないことを覚えておきましょう。例えば、住宅や自動車などは購入頻度が低いため、LTVはそれほど重要な指標ではありません。定期的に購入する日用品や嗜好品、サブスク型商品やサービスを提供している企業に適している指標です。

LTVを向上するにあたっても、LTVの向上分に合わないコストを投下してしまっては本末転倒のため、注意が必要です。自社のLTVの値を確認しながら、どこまでコストや工数を投下できるか試算しながら投資を行いましょう。また、LTVは顧客へのアプローチ方法など地道に改善を繰り返すことでしか向上しないため、LTVが明確に向上するまでに一定の時間がかかってしまうことを念頭に置いておきましょう。

9. MAツールを活用してLTVを向上させよう

LTVの向上に役立つのがMA(マーケティングオートメーション)ツールです。顧客に関する氏名や性別、過去の購買履歴や、サイトの閲覧履歴、契約更新タイミングなど、様々なデータを元に、適切な人に、適切なタイミングで、適切なコンテンツを配信することで、先述した「購入単価」「購入頻度」「契約(購買)期間」を引き上げることが可能です。また、それらの作業も自動化することが可能なので、工数の削減にも繋がります。具体的には以下の3つの業務の工数を削減可能です。

9-1.顧客データの管理

MAツールでは、顧客の属性や行動情報などの膨大なデータを一元管理し、スコアリングすることができます。これにより、顧客に対して適切なタイミングで、適切なアプローチができるようになります。

9-2.顧客との関係性の維持

MAツールを利用することで、既存顧客との良好な関係を長期にわたって維持することもできます。既存顧客との商談履歴や購買履歴などのデータをもとに顧客に合わせた情報提供をすることによって、顧客の満足度を高め、顧客ロイヤリティの向上につなげます。BtoCであれば会員ステージの引き上げ、BtoBであればより高度な機能の紹介などが有効です。

9-3.クロスセルやアップセルの創出と解約阻止

クロスセルやアップセルの提案や、解約阻止を適切なタイミングで行うことも可能になります。LTVを向上させるためには、顧客のオンライン上の行動から隠れたニーズをくみ取り、クロスセルやアップセルを提案する必要があります。また、行動パターンからサービスの離脱や解約に至りそうなサインを察知し「クーポンやプレゼントなどのキャンペーン」「解約阻止コンテンツの提供」などの施策を実施します。

下記の資料にてMAツールについてより詳しく説明をしておりますので、是非合わせてご一読ください。

[参考記事]

・【2022年最新比較】おすすめMAツール10選+選び方

・無料MA(マーケティングオートメーション)ツールおすすめ10選!

・マーケティングオートメーション(MA)とは?

10. まとめ

LTVは長期的な経営の安定や成長に欠かせない指標です。LTVを高めるには、購入単価を上げ、購入頻度や契約年数を増やす取り組みが求められます。購入単価を上げるためにはアップセルやクロスセルなどの手法が有効ですが、顧客離れを招かないように、よく検討しながら行う必要があるでしょう。

弊社が提供している マーケティングツール『b→dash』 は、マーケティングプロセス上に 存在する全てのビジネスデータを、ノーコードで、一元的に取得・統合・活用・分析することが可能なSaaS型データマーケティングプラットフォームであり、BtoC業界を中心に、様々な業種・業態のお客様にご導入頂いております。

●目次

1. LTV(ライフタイムバリュー:顧客生涯価値)とは?

2. LTVの計算方法

3. LTVが注目され始めた背景

4. LTVの重要性

5. LTVの目安

6. LTVを高める方法

7. LTVを最大化する具体的なアイデア

8. LTVを高めるうえでの注意点

9. MAツールを活用してLTVを向上させよう

10. まとめ