顧客とのタッチポイントを最適化し、マーケティング施策の成果を上げるために重要となるのが「カスタマージャーニー」です。しかし、カスタマージャーニーの概念や必要性がいまいち理解できていないという人も多いのではないでしょうか。そこで、この記事ではカスタマージャーニーの概要や必要性、メリットなどについて紹介します。

弊社が提供している マーケティングツール『b→dash』 は、CDPやMA、BIといった機能だけでなく、様々なシステムと連携する機能も有しており、カスタマージャーニーの各フェーズにおいて最適化されたマーケティング施策の実現が可能なツールとなっています。

1. カスタマージャーニーとはなにか?

まず最初にカスタマージャーニーの概要を整理していきます。

1-1. カスタマージャーニーとは

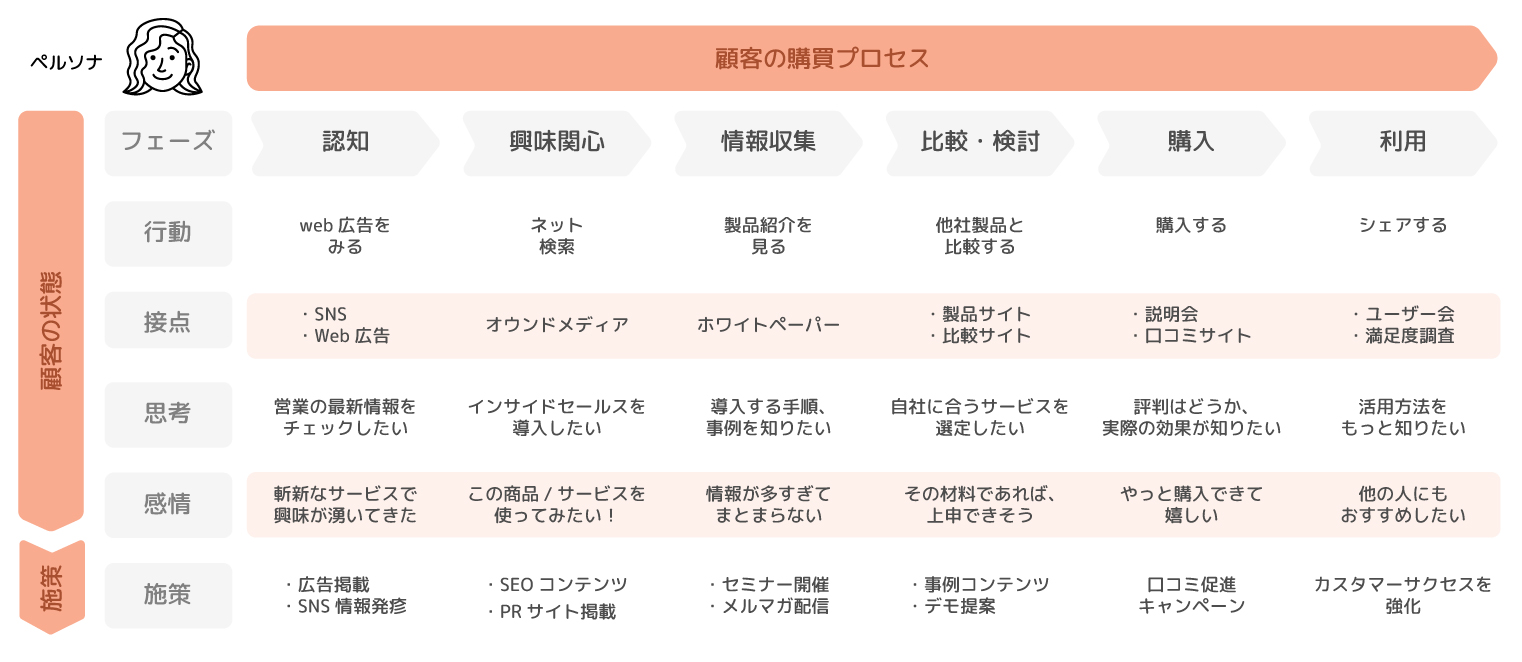

カスタマージャーニーとは、ペルソナの行動・思考・感情などを時系列で可視化したものです。直訳すると「顧客の旅」となり、顧客が商品・サービスの存在を知って購入や利用に至る、および複数利用に至るまでの一連の体験を「旅」に見立てています。

[ペルソナ分析についてはこちら]

・ペルソナ分析とは?分析方法やメリット・デメリット、企業の実践事例をご紹介

1-2. カスタマージャーニーの始まり

1998年頃、カスタマージャーニーは、カスタマーエクスペリエンス(商品やサービスを知ってから購入・契約、継続して利用するまでの消費者の体験すべて)という考えの中で生まれました。このフレームワークは、マーケティングの神様フィリップ・コトラー(Philip Kotler)氏の著書「マーケティング4.0」で紹介され、その後日本にも広まりました。

1-3.カスタマージャーニーはもう古い?

「カスタマージャーニーは時代遅れ」「現代のマーケティングに合っていない」という話を耳にしたことがあるかもしれません。なぜそう言われるのでしょうか。現在はスマートフォンの普及やインターネット検索の進化により、情報が溢れています。消費者は購入の段階に進む中で、新しい情報に触れ、別の選択肢を検討するという行動を取ることもあります。このように、消費者の行動がカスタマージャーニーの流れに収まらないことがあるため、カスタマージャーニーは「古い」と言われています。

しかし、カスタマージャーニーは「フェーズごとに施策を考える」ためのフレームワークです。消費者の行動は変化しても、「購入し継続利用するまでのフェーズ」は変わっていません。カスタマージャーニーを取り入れるメリットは、十分にあるといえるでしょう。

1-4. カスタマージャーニーを取り入れるメリット

カスタマージャーニーの考え方を取り入れることによって、どのようなメリットがあるか解説します。

1-2-1. チーム内での認識統一による施策展開のスムーズ化

カスタマージャーニーは、チーム内のメンバーが「顧客理解」という共通目的を持って作成することになります。これにより、メンバー同士のコミュニケーションが活性化し、情報共有や素早い対応が可能になります。ただ、こうしたメリットがある反面、カスタマージャーニーは作成に時間や手間やかかるデメリットがあります。作成の時間が不足すると、カスタマージャーニーの施策が中途半端になる可能性があるため注意しましょう。

1-2-2. マーケティング施策のKPI設定によるPDCAの深化

カスタマージャーニーを設定するには、顧客ファネルのどの段階のペルソナであり、どのような課題に対して情報を与えて解決し、どのような体験をさせるのかを明確化する必要があります。その際、明確なKPIを設けて施策を検討することになるでしょう。カスタマージャーニーに基づく施策を考えることは、KPIの設定にもつながります。顧客視点ではっきりとKPIが定まることは業務運営上有効といえるでしょう。また、KPIに対するマーケティング上のPDCAについても深化させることにつながります。

1-2-3. 顧客起点でのサービス・プロダクトの再解釈

カスタマージャーニーはペルソナの行動・思考・感情を時系列で可視化し、一連の体験をストーリーとして表現します。これにより、企業側は顧客の行動をより深く理解できるようになります。顧客視点からの改善点など、さまざまなことに気付くきっかけを得られます。

1-2-4. ブランド価値の向上

カスタマージャーニーによって顧客視点に立ち、自社の商品やサービスを再度チェックすることができます。これにより、顧客とのタッチポイントの最適化を図ることができ、顧客体験の質を高められます。このような取り組みはブランド価値の向上にもつながっていきます。

1-5. カスタマージャーニーを取り入れるデメリット

一方で、カスタマージャーニーにはデメリットも存在します。

1-5-1. 時間と手間がかかる

カスタマージャーニーマップを作るには、多くの時間と手間が必要です。

精度の高いカスタマージャーニーマップを作成するには、カスタマーサポートだけではなく、営業、マーケティング、商品開発や販売スタッフなど、様々な立場の関係者が参加する必要があります。立場が異なる人達で議論をするとなると、かなりの時間と労力がかかります。

効率的に議論を進めたい場合は、部門ごとで代表者を立てるといいでしょう。コミュニケーションがスムーズになります。

1-5-2. 課題を解決できるとは限らない

やり方によっては、カスタマージャーニーで課題を解決できないこともあります。設計したペルソナが、実際の顧客の姿とかけ離れていたり、リサーチ不足で深堀りができていなかったり、顧客の潜在的なニーズを掘り下げていなかったりすると、効果は得にくいでしょう。

1-6. カスタマージャーニーに含まれる要素

カスタマージャーニーは消費者の価値観の多様化に伴って、必要性が増してきました。このような時代においては、顧客が商品やサービスの購入・利用に至るまでにどのようなプロセスをたどるのか、思考や感情を整理して適切にマネジメントする必要があります。そのため、カスタマージャーニーを作成し、顧客の行動を可視化することが重要視されるようになりました。

そんな顧客情報の可視化を行うためには、顧客データを分析するためのツールが必要不可欠です。下記資料ではデータ分析ツールを選定する際に押さえておくべきポイントを詳しく説明をしておりますので、是非合わせてご一読ください。

1-7. カスタマージャーニーに含まれる要素

カスタマージャーニーを構成する要素は、対象とする商品・サービス、またターゲットによって異なります。一般的な構成要素としては、「ペルソナ」「シナリオ」「顧客のフェーズ」「ペルソナの思考や感情」「課題に対する対応方法」などが挙げられます。自社の目的に合わせて内容をカスタマイズしましょう。

1-8. カスタマージャーニーの作成を検討したほうがよい例

カスタマージャー二ーを検討したほうが良い例としては、「新しい企画やサービスを実施したい時」が挙げられます。新しいイベントやキャンペーンを実施する際や企画を考える際は、カスタマージャーニーを作成する良い機会といえます。カスタマージャーニーの利用は、顧客へのアプローチ方法を考えるために役立てられます。

弊社が提供している マーケティングツール『b→dash』 は、CDPやMA、BIといった機能だけでなく、様々なシステムと連携する機能も有しており、カスタマージャーニーの各フェーズにおいて最適化されたマーケティング施策の実現が可能なツールとなっています。

2. カスタマージャーニーの種類

カスタマージャーニーを作成する際は、顧客の行動を可視化することが重要となります。顧客の行動は「購買行動モデル」とも表現され、さまざまなフレームワークが存在しています。ここでは、カスタマージャーニーの購買行動モデルを紹介していきます。

2-1. AIDMA

AIDMAは「Attention(認知)」「Interest(興味・関心)」「Desire(欲求)」、「Memory(記憶)」「Action(行動)」の頭文字をとったモデルです。顧客は欲しいと思っても、すぐに購入するとは限りません。購入することを忘れてしまうこともあります。そのため、それを思い出させるための工夫が必要です。「Memory(記憶)」は「Motivate(動機)」に置き換わるケースもあります。

2-2. AICSEAS

AICSEASは「Attention(認知)」「Interest(興味・関心)」「Desire(欲求)」、「Conviction(確信)」「Action(行動)」「Satisfaction(満足)」の頭文字をとったモデルとなります。購入後のリピーターを獲得するためにAIDMAよりも視点を広げたモデルです。購買後の体験によって、消費者は再びその商品を購入するか決めます。こうしたいわゆるリピーターの獲得は企業にとって非常に重要なものといえるでしょう。

2-3. SIPS

SIPSは「Sympathize(共感)」「Identify(確認)」、「Participate(参加)」「Share&Spread(共有と拡散)」の頭文字をとったモデルです。現代はSNSが流行しており、身近な存在からの情報伝達が行われるようになりました。購入だけにこだわらず、投稿のシェアなどでハードルの低い参加を促し、共感の量を増やすことを狙いとしています。

2-4. DECAX

DECAXは「Discovery(発見)」「Engage(関係)」「Check(確認)」「Action(購買)」「eXperience(体験と共有)」の文字をとったモデルです。消費者はSNSの投稿やブラウザの検索などによって、自分に有益な情報と巡り会います。企業側は営業職の強い広告ではなく、消費者にとって有益なコンテンツを認知させることが重要です。やがてその消費者は有益なコンテンツを発信する企業のファンとなり、商品の存在を確認・購入する流れになります。そして快適な体験をしたのち、SNSなどで情報をシェアするというサイクルになります。

2-5. 5A理論

5A理論は「Aware(認知)」「Appeal(訴求)」「Ask(調査)」、「Act(行動)」「Advocate(推奨)」の頭文字をとったモデルです。現代はSNSなどを通じ、消費者は誰とでもつながれる時代が到来しています。こうしたつながりを求める消費者をファンにできれば、周りに商品やサービスを宣伝してくれるようになります。最終的には自社の営業担当者のような存在となってくれるでしょう。

3.カスタマージャーニーを用意するうえでのポイント

カスタマージャーニーを用意する際は「最初から作り込みすぎない」ことが重要です。カスタマージャーニーの作成は容易ではありません。最初から複雑なものを想定すると、完成することが難しくなったり、実現性が低くなったりするおそれがあります。最初はシンプルな内容を心がけましょう。

4.カスタマージャーニーのマップの作り方のポイント

次に、カスタマージャーニーマップを作るにあたってのポイントを紹介します。

4-1.完成イメージ

カスタマージャーニーを設計するには、ペルソナを考える必要があります。想定したペルソナごとに、カスタマージャーニーを考えます。

4-2.横軸:プロセス

横軸には、商品やサービスを知ってから購入・契約し、継続して利用するまでのプロセスを設定します。「カスタマージャーニーの種類」で紹介したAIDMAやAISASなどのフレームを使ってもいいでしょう。もしくは、自らプロセスを決めて設定することも可能です。

4-3.縦軸:自由

顧客を理解するために必要な項目を、自由に設定しましょう。一般的には、「行動」「感情・心理」「思考」「タッチポイント」「課題」「施策」などの選択肢から設定します。

5.カスタマージャーニーのマップを作る流れ

実際に、カスタマージャーニーマップを作る手順を見ていきます。

5-1. STEP① ペルソナの作成

ペルソナの作成は以下4つの観点で設計します。

1. WHO(どんな人なのか)

2. WHAT(何を抱えているか、問題は何か)

3. WHY(なぜ解決できないのか、自社なら解決できるか)

4. HOW(どのようなメッセージがその人に届くか)

これらを考えることで、自社サービスのペルソナを明確にすることができます。ペルソナを具体的にするほど、よりリアルなカスタマージャーニーを作成することができます。その人の行動や思考、感情が読み取れるまで、詳細に描いてみましょう。

5-2. STEP② ペルソナの行動の設計

ペルソナが作成できたら、次はペルソナの目線で購入までの行動を読み解いていきます。顧客が商品やサービスを認知してから、実際に購入に至るまで、どのような行動をとったのかを書き出していきます。同時に、その行動の前後でどのような心情の変化や、思考の変化があったのかを書き出していきます。

例:YouTubeでインフルエンサーが商品を紹介する動画を見て、存在を認知した。関心度合は高く、購入を検討するため比較サイトに流入したが、口コミの評価がよくなかったため、評価が高かった類似商品に決定した。

5-3. STEP③:フレームワークの作成

カスタマージャーニーを作るうえで、ペルソナ作成の次に大事なポイントがフレームワークの作成です。フレームワークの作成とは、軸の設定を行うことを指しています。

横軸の例として、「カスタマージャーニーの種類」で紹介したAIDAやAIDMA等があります。どんなフレームワークを選ぶかは自由ですが、単純なフレームの方が使いやすいです。そして縦軸には、顧客の「行動」「思考」「感情」を記載します。最低限、この3つは選びましょう。必要に応じて、「問題点」など気づきを書き込む欄も設けると、より思考が整理されます。

初めは基本通りにシンプルなものを選び、慣れてきたらカスタマイズしていくと良いでしょう。

5-4. STEP④:書き込み

最後に、これまで書き出してきたペルソナの行動をフレームワークに当てはめます。当てはめたら、カスタマージャーニーマップ初版は完成です。

6.カスタマージャーニーの活用事例

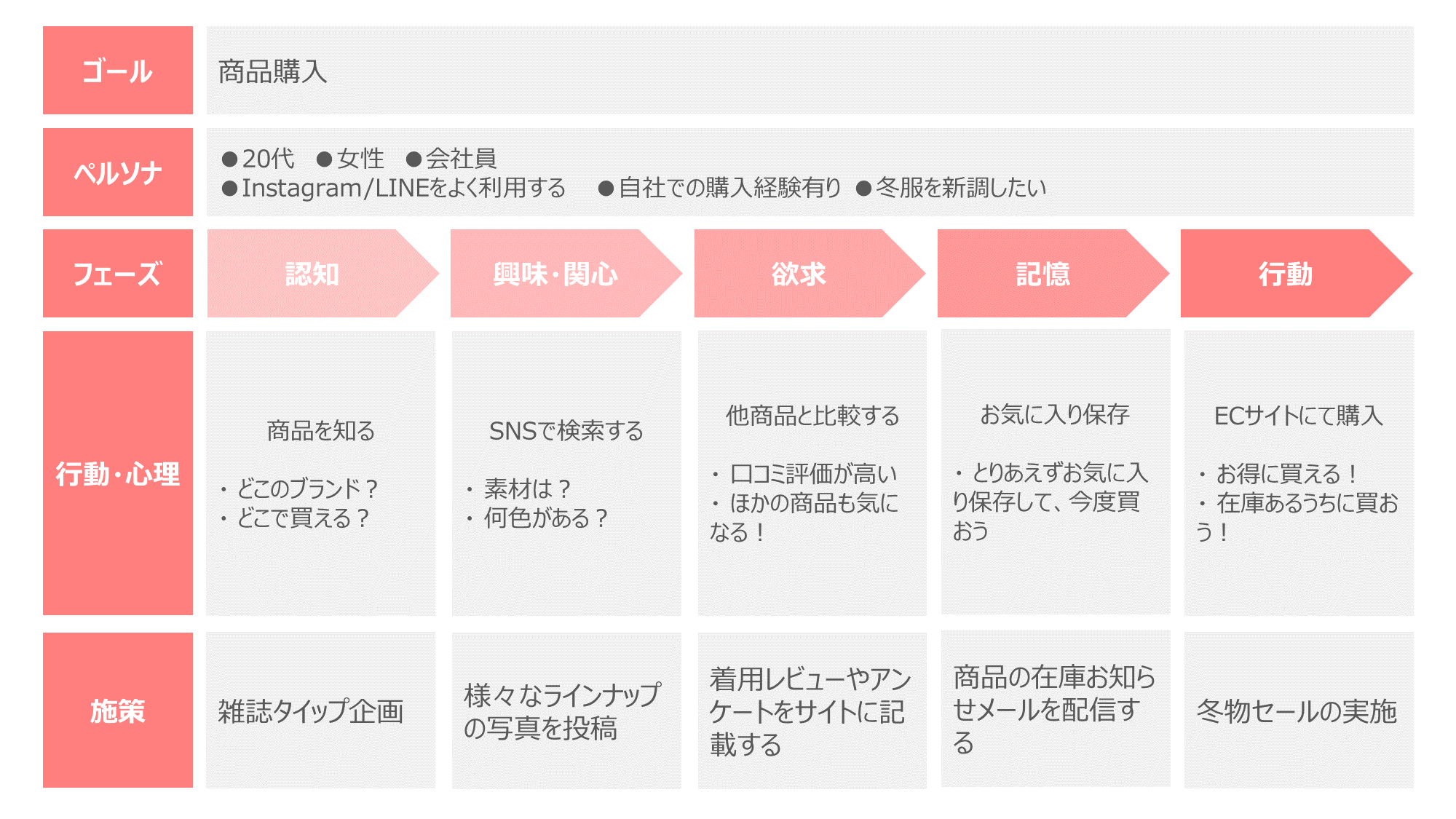

この章では、カスタマージャーニーの作成例として、あるアパレルブランドにおけるカスタマージャーニー例を1つ紹介します。

▼▼▼ アパレルブランドでのカスタマージャーニー例▼▼▼

このカスタマージャーニーは、「商品購入」をゴールとし、「冬服を新調したい20代女性」というペルソナをたて、「AIDMA」のフレームワークをもとにプロセスや行動を定義しています。

このようなカスタマージャーニーの運用における注意点として、1度作成して終了するのではなく、施策を実施した結果に応じて修正をしていくことが挙げられます。例えば、お気に入り保存してから購入までのCVRが低いことが判明した場合、「行動」フェーズにおける施策を追加する、といった改善をしていく必要があります。

6. まとめ

消費者の行動が時代とともに変化する現代では、カスタマージャーニーについて考えることは、企業にとって非常に多くのメリットがあります。

カスタマージャーニーを用意するなかで消費者の心理をより深く理解することができ、今後のマーケティング施策の役に立てることができるでしょう。ただ、最初はシンプルなカスタマージャーニーを用意することをおすすめします。

弊社が提供している マーケティングツール『b→dash』 は、マーケティングプロセス上に 存在する全てのビジネスデータを、ノーコードで、一元的に取得・統合・活用・分析することが可能なSaaS型データマーケティングプラットフォームであり、BtoC業界を中心に、様々な業種・業態のお客様にご導入頂いております。

●目次

1. カスタマージャーニーとはなにか?

2. カスタマージャーニーの種類

3. カスタマージャーニーを用意するうえでのポイント

4. カスタマージャーニーのマップの作り方のポイント

5. カスタマージャーニーの活用事例

6. まとめ