オムニチャネルとは、企業が持つユーザーとの接点である全てのチャネルを連携し、シームレスな顧客体験を提供するマーケティング戦略のことです。近年、オンラインでの商品購入は一般的になりました。このような消費者行動の変化に伴い、「オムニチャネル」が重要となりました。そこで本記事では、オムニチャネルとは何か、オムニチャネルのメリット、マルチチャネルやクロスチャネル、O2O等との違いは何かをわかりやすく解説していきます。

1. オムニチャネルとは?

オムニチャネルとは顧客がwebサイトや実店舗などの各チャネルの違いを意識せずに、商品を購入したりサービスを受けることが出来るようにアプローチできる戦略の一つです。スマートフォン1つあれば簡単に商品の購入ができる時代において、顧客が商品を購入するきっかけは多種多様です。アンケートサイト「アイリサーチ」が、2021年9月に全国の20~79歳の男女1,000人を対象として行った調査によると、いまだにオンラインショップよりも実店舗で商品を購入すると答えた人が多いものの、本、CD、DVDやゲーム、ホビー関連ではオンラインショップと実店舗の間に大きな差がないことが分かりました。

また、実店舗で商品を購入している人の23.6%が「その場でスマホからオンラインショップと値段を比較する」、オンラインショップで購入する人の12.7%が「YouTubeで商品レビュー動画を見る」、8.3%が「Twitterで口コミを見る」と答えており、顧客が複数のチャネルを利用、比較しながら購入していることがわかります。こうした消費者行動を鑑みるに、実店舗、ECサイト、量販店、カタログ、SNSなど、複数のチャネルを駆使して自社の商品の購買に結びつけることがいかに重要かご理解いただけると思います。

このような複数のチャネルを同時に活用して商品の情報を発信し、購買につなげるのは多くの企業が取り組んでいますが、それぞれが独立して完結しているケースが多いのが現状です。オムニチャネルは、こうした複数のチャネルを横断してデザインし、商品の購入へスムーズに繋げることを指します。

▼▼▼b→dashならノーコードでCDP活用ができる ▼▼▼

2. オムニチャネルとマルチチャネル、O2Oとの違い

オムニチャネルに似たビジネス用語に「マルチチャネル」「クロスチャネル」「O2O」があります。それぞれの言葉とオムニチャネルとの違いについて説明していきます。

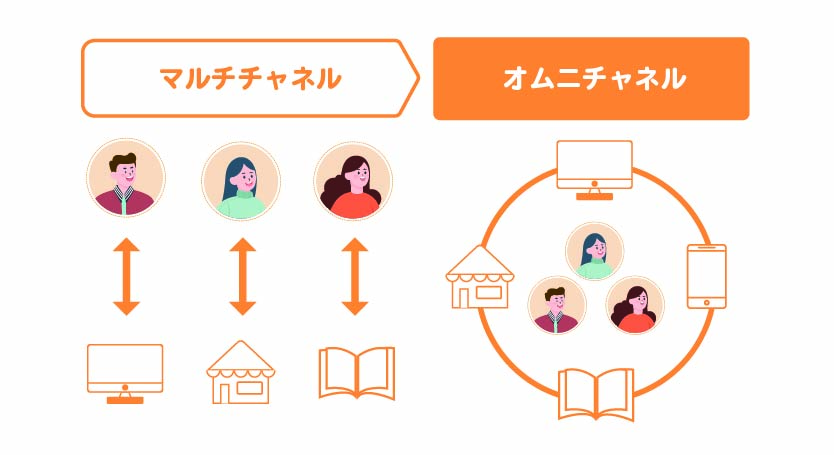

2-1. マルチチャネルとの違い

マルチチャネルとは実店舗やECサイトなど複数のチャネルを展開していることを指します。オムニチャネルは複数のチャネルがシームレスに繋がり、一元管理されている状態のことを指すのに対し、マルチチャネルは、店舗やECなど複数のチャネルを展開しているだけの状態を指すため、マルチチャネルという概念の中にオムニチャネルが存在するという位置づけになります。

2-2. O2Oとの違い

O2Oは「Online to Offline」を略したビジネス用語で、オンラインから実店舗などのオフラインへと利用を促す仕組みを指します。ECサイトの利用者にクーポンを発行したり、アプリや位置情報サービスを利用している客に、店舗に近づくとプッシュ通知を出したりする方法です。O2Oは、オンラインからオフラインへと消費者を誘導する方向が決まっている点がオムニチャネルと異なります。

[関連記事]

・O2Oとは?意味や重視されている背景、マーケティングの施策から成功事例まで解説

2-3. クロスチャネルとの違い

クロスチャネルは、マルチチャネルの相互性を向上させたものです。チャネルが複数存在すると、注文管理や在庫管理、顧客管理などを、一元的に管理できるようにする必要が生じてきます。例えば、店舗での売り上げがアップしている場合、ECから在庫を回す必要が生じます。このような需要予測や注文、在庫のデータを統合させて、すべてのチャネルのデータに基づいた最適な販売を展開する仕組みがクロスチャネルです。クロスチャネルでは、顧客に対して在庫切れのストレスをなくし、商品の受け取り場所も複数から選択することができるというメリットがあります。

クロスチャネルでは情報が一言管理されて連携できているとはいえ、各チャネルは別々に運営されているので、ブランドイメージが一貫していないなどの問題が発生することがあります。また、SNSのアカウントだけを使用してショッピングしたり、実店舗で支払いをして在庫のある別店舗から商品を取り寄せるというようなことは出来ません。

2-4. OMOとの違い

OMO(Online Merges with Offline)とは、オンラインとオフラインを統合するシステムです。これにより、食事や移動、レジャーなどのオフラインの活動がオンラインデータとして活用され、個人IDに紐づけられます。例えば、中国の都市部では、スーパーの商品に付いているQRコードをスマホでスキャンすることで、商品の詳細やレビューがすぐに確認できます。このデータは、個人IDにリンクされ、消費者の行動が記録されます。また、公共料金やタクシー料金、屋台での支払い、罰金などもスマホ決済で行われ、すべてがデジタル化されています。OMOは消費者の購入行動をデータ化し、「オムニチャネル」や「O2O」をさらに進化させた新しいビジネスモデルで、より効率的でパーソナライズされたユーザー体験を提供することが可能になります。

[関連記事]

・OMOとは?

3. オムニチャネル実施企業の成功事例

● ユニクロの事例

オムニチャネルの代表的な事例として知られるのがユニクロです。同社ではECサイトのみで購入できる商品を用意しており、アプリやオンラインショップの利用促進につなげています。ECサイトで購入した商品は、送料無料で実店舗での受け取りも可能です。オンラインで購入し、オフラインの実店舗で受け取るというチャネルを横断した流れが構築されています。実店舗で商品を受け取った顧客の多くは、店舗内を回って他の商品をチェックするため、そこからさらに新しい購買につなげることもできます。AIチャットボットを使った在庫情報の提供やコーディネートの提案も行っており、オムニチャネルをいち早く取り入れています。

● 無印良品の事例

雑貨ブランドの「無印良品」を展開する良品計画もオムニチャネルに注力しています。同社のアプリ「MUJIpassport」では、オンラインで商品の購入ができるほか、ネット注文したものを実店舗で受け取ることも可能です。また、実店舗にチェックインすると「マイル」と呼ばれるポイントが付与されます。インテリアコーディネートに関する相談は、実店舗でもアプリでも行うことができます。オンラインと実店舗での商品購入ポイントが統一されているのも特徴です。

● イオンの事例

イオンはスマートフォンアプリを活用し、オムニチャネル化を進めています。アプリの特徴は、店内の商品のPOPやチラシを読み込むことで関連レシピを提案し、顧客の店舗訪問や複数商品の購入を促進する点です。さらに、店舗内のタブレット端末を利用して、取り扱いのない商品を注文でき、支払いや配送手続きも可能になりました。これにより、顧客はアプリと店舗をシームレスに利用でき、より良いショッピング体験を提供しています。このアプローチは、デジタルとリアルをつなげることで新しい顧客体験を創造し、購買行動に大きな影響を与えています。

● オリックス・バファローズの事例

オリックス・バファローズは、テレビの野球中継の視聴率低下に対応し、スタジアムの観客動員数を増やすためにオムニチャネルマーケティングを導入しました。この戦略では、ファンに感動を与える野球と、サービスでその感動をサポートすることを基本コンセプトとしています。球場とチームの一体経営を行い、チケット収入と物販収入の相乗効果を生み出しています。すべてのサービスにおける購買履歴の把握につながり、顧客の消費行動を深く理解することで、施策の効果を定量的に測定し、施策に活かすことができた成功事例です。

● JINSの事例

メガネブランド「JINS」を展開する株式会社ジンズは、機能性とデザイン性に優れたメガネを提供しています。2007年に度付きメガネのECサイト「JINSオンラインショップ」を開設しましたが、当初は店舗での顧客情報管理のリスクからデータ収集を行っていませんでした。2015年にアプリ開発を始め、CRMの強化とオムニチャネル化を推進しました。2017年に導入されたJINSアプリでは、購入したメガネの保証書や度数情報を一括管理し、メンテナンス時期や視力測定時期を通知します。また、顔型や黒目の位置に基づくメガネ選びのアドバイスや、カメラ機能を使ったバーチャル試着が可能になったことで満足度の向上につながりました。

[参考]

・オムニチャネルの戦略や活用方法のインタビュー記事一覧

4. オムニチャネルのメリット

● 顧客体験・顧客満足度向上

たとえば、実店舗で商品を購入しようとしたけれど希望するカラーの在庫がなかった場合、以前であれば顧客は取り寄せを依頼するか、別の店舗を利用して購入する方法を選んでいたでしょう。しかし、オムニチャネルの体制が整っていれば、最初に行った実店舗でスタッフが自社ECサイトで商品を確保して顧客の自宅に届けるように手配し、顧客は決済を済ませて帰宅する方法が可能になります。他にも、顧客自身が店舗にいながらECサイトを検索して、商品を購入することも考えられます。このように、事業者は商品販売のチャンスを失わずに済み、顧客は手間を省いて必要な商品を購入できる点はオムニチャネルのメリットといえるでしょう。

また、オムニチャネルでは複数のチャネルにおける顧客体験を統一します。商品の説明、価格、POPや商品写真などのイメージをどのチャネルでも統一することでブランドイメージを定着させることが可能です。「実店舗よりもECサイトの方が格安で損をした気分になった」、「店舗で良いと思った商品をECで買おうと思ったが、同じ商品を見つけられなかった」というようなことがなくなり、ストレスなく商品の購入をすることができます。こうした統一化は、顧客満足度を高めることに役立つでしょう。

● 顧客データの一元管理

各チャネルが連携されていない場合、それぞれのチャネルでどれくらいの顧客を抱えており、いつ、どのような動線で購入に至ったのかを把握するのは困難でした。しかし。オムニチャネル化によって、店舗やEC、広告やSNSなどのデータを連携/統合することで、「SNSで口コミを見てECサイトにアクセスしたユーザが多い」、「店舗で商品を初めて購入した後は、ECでの購入が多い」というようなチャネルをまたいだデータの可視化が可能になるため、それに応じた施策を打つことが可能になります。

● 業務効率化/コスト削減

オムニチャネル化を進めることで、顧客のデータだけでなく、在庫や受注業務などのバックオフィス業務の一元管理も可能になります。実店舗以外にも、ECサイトやECモール、SNSなどで商品を販売している場合、商品の在庫を一括で管理することで、販売機会の損失防止や、廃棄削減を実現し、結果としてコスト削減を図ることができます。さらに、受注業務をはじめとした、バックオフィス業務も統合することで、作業工数を削減することにもつながります。業務効率を向上させ、商品配送までのリードタイムを短縮することで、顧客満足度を高めることにもつながるでしょう。

● 機会損失を減らせる

オムニチャネルのメリットとして、機会損失を減らせることが挙げられます。オムニチャネルによって、各販売経路を統合的に管理する体制を敷くことができ、適切な在庫管理が可能になります。これにより、在庫があるにもかかわらず商品を提供できないことや、顧客が他のお店で代わりの商品を購入すること、購入自体をやめてしまうというようなリスクを避けることができます。

データを連携/統合するために、ツールやオペレーションを整備する際押さえておくべきポイントについては、下記資料にてより詳しくご紹介しておりますので、こちらも是非合わせてご一読ください。

5. オムニチャネル戦略の実施方法・流れ

ここでは、オムニチャネル戦略の実施方法や流れを説明していきます。

5-1. 目的と目標を明確にする

オムニチャネル化を成功させるためには、まず目的と目標を明確にしておくことが重要です。そのために、まず「オムニチャネル化を行うことで顧客にどのようなサービスを提供したいか」の洗い出しを行います。同時に、オムニチャネル化を行うことによって事業をどのように展開していきたいのか、会社をどのように発展させていきたいのか、経営戦略を明確にしておきましょう。

5-2. 担当部署・業務内容の決定

次に、サービスの内容について具体的に検討し、担当する部署や業務内容への落とし込みを行っていきます。オムニチャネルの導入には、実店舗とネットショップ間での一元化した管理が必須となるので、誰が管理をするのか、誰が運用に回していくのかなど、細かく落とし込んでいきましょう。

提供したいサービスと実際の業務を担当する部署や業務内容が決まったら、ECサイトやアプリ、POSシステムなどシステムの開発や連携を実際に行って運用してきます。

5-3. PDCAを回す

システムの統合が済んだ時点で、すぐに安定的な成果を出せることは多くありません。PDCAサイクルを回して改善を重ねることで、安定的な成果に導くことが出来ます。具体的には、オムニチャネル化によって購買頻度や売り上げにどのような変化があったかを可視化し、効果を明確にしておくことが大切です。オムニチャネルの運用後も効果を追跡し、新たなサービスの積極的な導入などオムニチャネル化を進化させていくことで、長期的な成功につなげられるでしょう。

6. まとめ

オムニチャネル化は、消費行動の多様化に対応するために必要不可欠な考え方です。推進は容易なことではありませんが、顧客満足度やブランドイメージの向上による売上の向上、人手不足の解消などさまざまなメリットがあります。オムニチャネル化を成功させるためには、顧客の利便性と事業者の目標を明確にし、社内の理解を得ながら進めることが大切です。

弊社が提供している マーケティングツール『b→dash』 は、マーケティングプロセス上に 存在する全てのビジネスデータを、ノーコードで、一元的に取得・統合・活用・分析することが可能なSaaS型データマーケティングプラットフォームであり、BtoC業界を中心に、様々な業種・業態のお客様にご導入頂いております。

●目次

1. オムニチャネルとは?

2. オムニチャネルとマルチチャネル、O2Oとの違い

3. オムニチャネル実施企業の成功事例

4. オムニチャネルのメリット

5. オムニチャネル戦略の実施方法・流れ

6. まとめ