業界や職種に関わらずビジネスの場に身を置く人は、「D2C」という言葉を見聞きする機会が増えているのではないでしょうか。近年ますます注目度が上がり、メディアでも数多く取り上げられており、ビジネス拡大や収益向上のポイントの一つにもなっているD2C。本記事では、注目されている背景やメリット/デメリットなども交えながらD2Cについて解説します。

1. D2Cとはなにか?

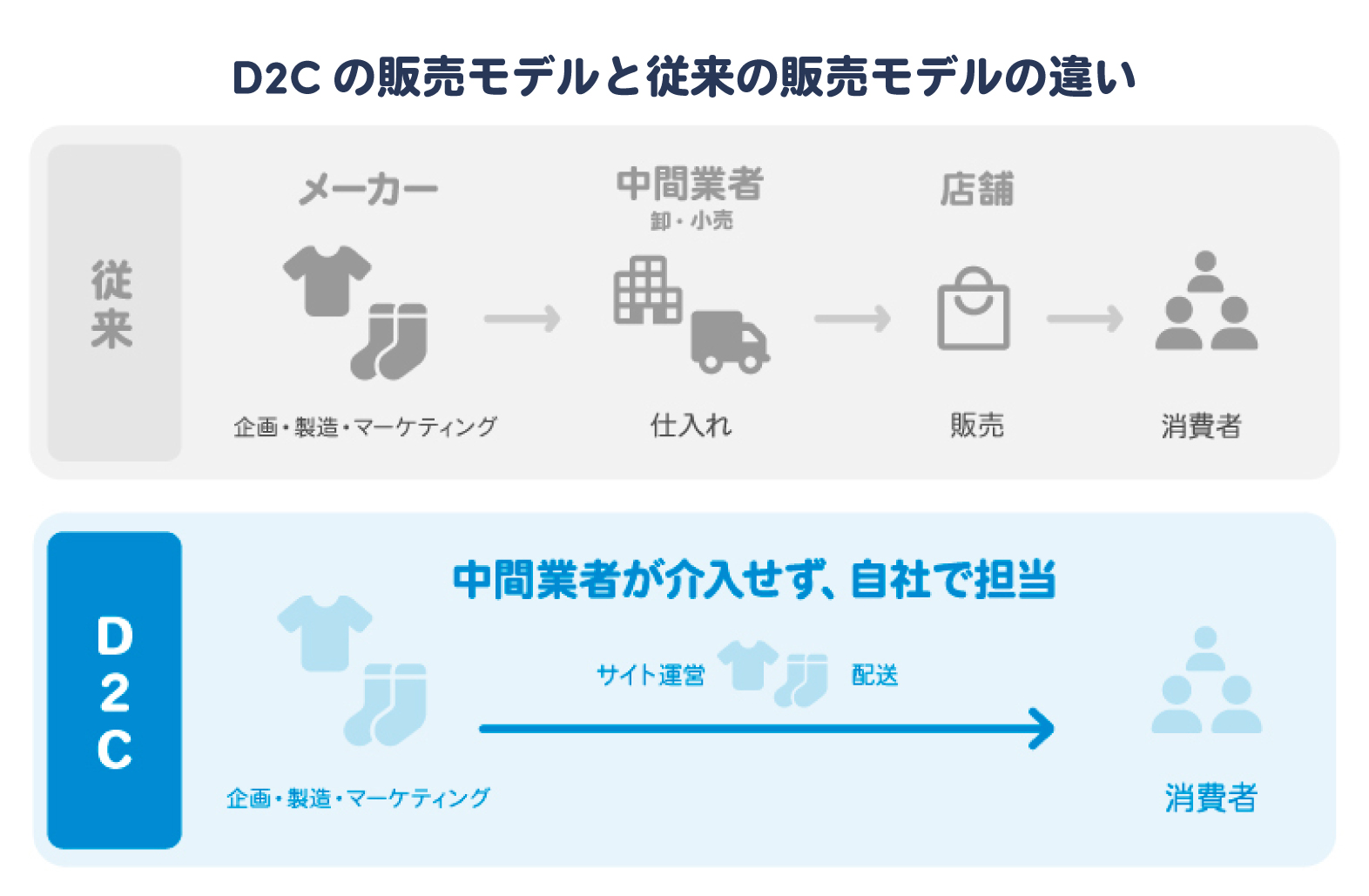

D2Cとは、「Direct to Consumer」の略で、企業が自社運営のECサイト上で、顧客に直接自社製品を販売する販売方式を指します。 従来のインターネット上の販売方法と異なる点は、「小売店や阪大代理店、大手プラットフォーム等、販売会社を通さず、製造元が企画・清算から販売までを行う」ということです。

1-1. 従来の販売モデルであるB2BやB2Cとの違い

D2Cの特徴は、自社で企画・制作した商品を仲介業者が介入せず、直接消費者に販売することができる点です。それに対し従来の商品の売買や契約に関わるモデルは、「B2B」か「B2C」が主流でした。

B2Bは「Business to Business」を略したもので、企業間の取引を意味しています。B2Cは「Business to Consumer」を略したもので、企業と消費者間の取引を意味する用語です。

このように中間業者が介入するかどうかがD2Cと従来のモデルとの違いだといえます。

[BtoB・BtoCマーケティングについて詳しく知りたい方はこちら]

・BtoB・BtoCマーケティングとは? 2024年の最新事情や手法などを紹介

2. D2Cのメリットとは?

ここまでD2Cの概要についてお話してきましたが、ここからは、具体的なメリットについて説明していきます。

2-1. 収益性が高くなる

まず1つ目のメリットとして、メーカーが商品の開発から販売までを自社で行うため、収益性が高まることが挙げられます。ECプラットフォームを利用する場合、手数料がかかりますが、自社ECサイトを運営すれば手数料は不要です。小売店や代理店を介することなく直接販売するため、手数料や流通コストが大幅に削減されます。その結果、メーカーの利益率が向上し、効率的に収益性を高めることが可能になります。

2-2. より多くの顧客情報の収集と活用が可能

2つ目は、販売業者を介する場合に比べて、多くの顧客データを収集/蓄積できることです。D2Cのビジネスモデルでは、自社のECサイトにアクセスした人の滞在時間や離脱ページなどを収集/蓄積できるため、顧客の行動パターンや嗜好を把握し、購買に至るまでの効果的な施策実施が可能となります。さらに、収集したデータを活用してより効率的なPDCAサイクルを回すことで、結果的に売上の向上にも繋がります。

2-3. 自由度が高い売り方が可能

3つ目は、自社ECサイトでの販売であれば、独自のマーケティングやキャンペーンを展開し、消費者との関係性を構築できることです。通販プラットフォームや販売業者を介する場合は、そのプラットフォームや販売業者のやり方に縛られることがあります。一方、自社ECサイトでは売り方を自由に決められるため、マーケティングやキャンペーンの自由度が高く、自社のブランドや戦略に合った販売手法を展開できます。

3. D2Cのデメリットとは?

ここまでD2Cのメリットについてご説明してきましたが、当然デメリットも存在します。企業がD2Cを取り入れる際にはデメリットの存在も無視はできません。

自社の状況を踏まえてB2CとD2Cのどちらがより効果的なのか、どのようにしたらデメリットを最小限に押さえながらビジネス展開できるのかなどを考えながらみていきましょう。

3-1. 認知拡大の難しさ

既存のECサイトや街中にある小売店などは、独自の集客施策を行っています。半額セールやポイント3倍サービスなどのキャンペーンが代表的な例でしょう。

また、客はECサイト内で検索したり店舗内を見て回ったりすることで、これまで出会えなかったメーカーやブランドの商品を目にし、新たに認知することも珍しくはありません。D2Cのみで商品の販売を行うと、このような既存のECサイトや小売店の集客施策に頼れないデメリットがあります。

商品を取り扱っている企業自身が認知度を上げて集客するための戦略を練らなければならないので、商品に独自性や魅力が強く求められるため、より商品力が問われる点も課題となるでしょう。

3-2. 顧客獲得/維持のコスト

関連して、顧客の集客にコストがかかる可能性も高まります。仲介業者を通さないことでカットしたマージンをマーケティングや顧客対応へと回す必要も生じるでしょう。宣伝費などがカットしたコスト以上にかかってしまえば本末転倒です。商品やブランドのイメージを保ちながら顧客獲得のための戦略を十分に練らなければならない点は非常に難しく、D2Cのデメリットといえます。

3-3. ノウハウの獲得/蓄積

このデメリットを最小化するためのマーケティングノウハウも欠かせません。新規のブランドやD2Cを取り入れたばかりの企業では、マーケティングノウハウを獲得/蓄積するまでに多くの時間を要するでしょう。

軌道にのる前にブームが去ってしまうことや、消費者のニーズが変化することなどのリスクも考慮する必要があります。

4. D2Cを成功させるための4つのポイント

4-1. D2Cに適した商品選択とマーケティング選択を行う

1つ目のポイントはD2Cに適した商品選択とマーケティング選択を行うことです。D2Cを成功させるために、まず販売を考えている商品が、D2Cに適しているかという点を検討する必要があります。 物販分野の商品別内訳をみてみると、EC化率に大きな差があります。例外はありますが、基本的にEC化率が高い商品はD2Cに適している可能性が高いと言えます。

[参考資料]

・経済産業省 国内電子商取引市場規模

4-2. 自社のブランドイメージの確立

2つ目のポイントはブランドイメージを確立することです。 ブランドイメージとは、その名前を聞いたときに思い浮かぶイメージのことです。こちらは、男性用スキンケアブランド「BULK HOMME」を例に挙げていきます。「BULK HOMME」は、「メンズスキンケアのベーシックを確立し、男性に必要な機能性や驚き、感動を提供する」ことをコンセプトにしており、シンプルで洗練されたイメージを持っています。 このように「洗練された男性のスキンケアブランドといえば BULK HOMME」といったブランドイメージを確立することで、他のメンズスキンケア商品と差別化しています。

4-3. ユーザーに寄り添ったユーザー体験の向上

3つ目のポイントはユーザーに寄り添ったユーザー体験の向上をさせることです。質の高いユーザー体験を提供するためには、ユーザーに合わせたサービスを提供することが重要です。例えば、Sparty社のパーソナライズヘアケア「MEDULLA」は、5万通りの組み合わせから自分に最適なヘアケアを提案します。さらに、髪の悩みは時間とともに変わるため、髪質診断だけでなく定期的なカウンセリングも行っています。 このように、ユーザーの現在の状態に寄り添ったサービスを提供することで、長期的にブランドのファンになってもらい、ユーザーが他者に推奨したくなる体験を設計することがD2C企業の成功には欠かせません。

4-4. トレンドとユーザーの声を商品に反映する

4つ目のポイントは市場のトレンドやユーザーの声を反映することです。例えば、アパレルブランド「ALL YOURS」は、ユーザーの声を反映して成功しているD2C企業の一例です。ブランドは「お客様と向き合う」だけでなく、「お客様は共犯者である」という斬新な考え方を取り入れ、ユーザーと共にブランドを育てています。 「ALL YOURS」の服は、トレンドを無視し、「着る人」に焦点を当てています。例えば、「部屋干し3時間で乾く」や「身にまとう毛布」といった特徴で、特別な日ではなく日常で着る服としてコアなユーザーの心をつかんでいます。

このように、ユーザーのニーズを捉えた商品を展開することが成功の秘訣であることがよくわかります。

5. D2Cの成功事例

ここではD2Cの成功事例とどのように成功したかを解説していきます。

5-1. オンラインストアのみに絞って、店舗や販売員の固定費を削減

この取り組みの成功事例として、Warby Parker/ワービーパーカーというアイウェアブランドの事例が挙げられます。すでに有名なD2Cブランドとして多くのメディアで取り上げられているブランドで、2015年には世界で最もイノベーティブな50社(Fast Company発表)のランキングでGoogleやAppleを抑え、1位に輝くほど注目を浴びている企業です。 Warby Parkerでは、製造と販売の間にいる中間業者をなくすことと、オンラインストアのみでスタートし店舗や販売員の固定費を削減しました。更にオンラインストアでも試着ができるよう、カメラを通じバーチャルで試着したり、自宅に無料で送付されるトライアル期間があるなど、ユーザー体験を設計したことで、反響が生まれ、最初のファンを作っていったそうです。 これらの取り組みは、一般的なメガネの1/4の価格で提供できるようになり、更には3週間で1年間の売り上げ目標を達成したそうです。

5-2. 配送システムを改革し、コストを削減

米国のあるマットレスブランドが、D2Cビジネスモデルを活かして大きな成功を収めた事例があります。彼らは配送のシステムを改革し、配送業者を介さずに自社で製品を直接消費者の家に届けることでコストの大幅削減を実現しました。また、それに伴ってマットレスをコンパクトに収納する新技術も開発し、配送を効率化させました。さらに、自社のECサイトではインフルエンサーを活用したマーケティング戦略を展開し、成功を収めました。

5-3. SNSの利用によるブランドマーケティング

SNSを利用したブランドマーケティングの成功事例として、frankbody/フランクボディが挙げられます。2013年にオーストラリアで創業されたコスメブランドであり、わずか5000ドルから始まりました。

frankbodyは、肉割れやセルライト、乾燥などの皮膚トラブルを持った人をターゲットとした製品をInstagramで販売を開始したところ、多くのユーザーからハッシュタグを介してフィードバックがありました。現在では、149カ国200万以上のボディスクラブを販売しており、コメント専用の@frankfeedbackも開設し、多くのユーザーとオンライン上でコミュニケーションをしています。また、frankbodyは、「偽りのないコンテンツ(口コミ)」を発信するため、自身でコスメを使っている写真や動画を投稿したり、webサイトの開設前からメイクアップアーティストや美容ブロガーといったインフルエンサーへサンプルを送るなど、SNSを活用したマーケティングに成功した事例です。

5-4. 自社のデータとAIの活用

自社データとAIの活用を行なった事例として、PatPat/パットパットが挙げられます。中国発の子供服ブランドのPatPatは2014年に創業しました。100カ国以上の国と地域で販売されている注目のD2Cブランドです。PatPatはデザインの豊富さと高品質を兼ね備えたブランドとして高い競争力を発揮しています。その要因として、自社開発したデジタルシステムによりビッグデータとAIを活用することでリアルタイムでトレンドを収集/分析し、サプライチェーン全体を運営していることが挙げられます。さらに、中国国内や国外に専門の消費者分析チームを抱えているため、消費者ニーズを迅速かつ的確にとらえています。

1. Warby Parker/ワービーパーカー

2. Away/アウェイ

3. Casper/キャスパー

4. Minimal – Online Shop –

5. BULK HOMME

6. FABIUS

[詳しくはこちら]

・D2Cブランドの成功事例20選 注目されている理由や共通点などを解説

6. まとめ

企業が自社運営のECサイト上で、仲介会社などを挟まず、顧客に直接自社製品を販売する「D2C」。近年、このビジネスモデルはさらに注目されており、積極的に取り入れたいと考える企業も多いでしょう。そのためにはまず、D2Cのメリットとデメリットを理解し、運用するためのコストや各企業に適した戦略を用意してから取り組む必要があります。それらを実践することで、消費者のニーズを掴むことができ、時代に合わせて成長する企業となっていけるでしょう。

[参考]

・OMOとは?

弊社が提供している マーケティングツール『b→dash』 は、マーケティングプロセス上に 存在する全てのビジネスデータを、ノーコードで、一元的に取得・統合・活用・分析することが可能なSaaS型データマーケティングプラットフォームであり、BtoC業界を中心に、様々な業種・業態のお客様にご導入頂いております。

●目次

1. D2Cとはなにか?

2. D2Cのメリットとは?

3. D2Cのデメリットとは?

4. D2Cを成功させるための4つのポイント

5. D2Cの成功事例

6. まとめ